京唐紙で、お好みのインテリアスタイルをお手伝いを致します。

お気軽にお問い合わせください。

TEL 075-451-8223

受付時間 9:00~18:00(日・祝日除く)

お気軽にお問い合わせください。

TEL 075-451-8223

受付時間 9:00~18:00(日・祝日除く)

天平時代、日本と中国の貿易が始まり、輸入された紙が「からかみ」の原点です。国産和紙の無かった時代、からかみはとても希少価値が高く、貴族の間で写経の料紙として大変重宝されていました。その後、遣唐使は廃止され、輸入は出来なくなりますが、からかみの需要は多く、国産のからかみが京都で作られるようになります。

江戸時代には、徳川家康により京都洛北鷹峯に広大な土地を与えられた本阿弥光悦等により「芸術村」が築かれました。多くの工芸品が創られ、この頃から日本独自の美意識を持つからかみへと大きく進化してゆきます。

からかみの文様には、光悦桐・光琳松・光琳菊・光琳大波等「琳派」の意匠が今も活躍しています。その後、歌舞伎人気も手伝い、「観世水」や「六弥太格子」など、斬新なデザインが続々と登場してきます。

からかみは、かつて、平安貴族や上流階級の限られた人達のものでしたが、その用途も、襖・壁紙へと変化し、より多くの人達に愛されるようになりました。

1 版木へのこだわり

2 価格へのこだわり

3 オリジナリティへのこだわり

①「根気良く」

①「根気良く」唐紙作りは早朝からの「布海苔炊き」から始まります。 一晩、水に浸し軟らかくしたふのりを焦がさない様、火加減しながら混ぜ続けます。

②「ハチミツ状に」

②「ハチミツ状に」昼過ぎにようやく「裏漉し」します。時間をかけて炊き上げた「布海苔」は、ハチミツの様になめらかで、少しずつ糸を引きながら漉されていきます。

③「経験と勘」

③「経験と勘」布海苔を乳鉢で雲母、顔料と合わせ絵具にします。その日の天候と作業を考えると手が動きサジ加減が決まります。

④「気温と湿度」

④「気温と湿度」絵具を刷毛で篩(フルイ)に移します。この時、のり盆で絵具に水を加えながら、作業を進めます。

毎回、紙に吸われた水分と蒸発した水分を減った分だけ、絵具と一緒に補って版木の状態を一定に保ちます。

季節、天候に合わせた水分量とのり加減がポイントです。

⑤「先人の知恵」

⑤「先人の知恵」深彫りされた木肌に絵具を馴染ませます。絵具が均一に乗る様、篩を何度も動かします。

篩は丸く湾曲させた薄板にガーゼを張った簡単な道具ですが、昔から唐紙作りに欠かせません。

⑥「紙質と柄」

⑥「紙質と柄」唐紙文様は、多岐に渡り繊細な柄も、大胆な大柄も有ります。和紙も素直なものばかりでは有りません。

水を吸って伸縮の激しい紙や、ドーサを引かないと柄が摺れない紙もあります。

柄と紙の相性に応じた作業は大変難しく、試行錯誤しながら覚えて行きます。

⑦「手で優しく」

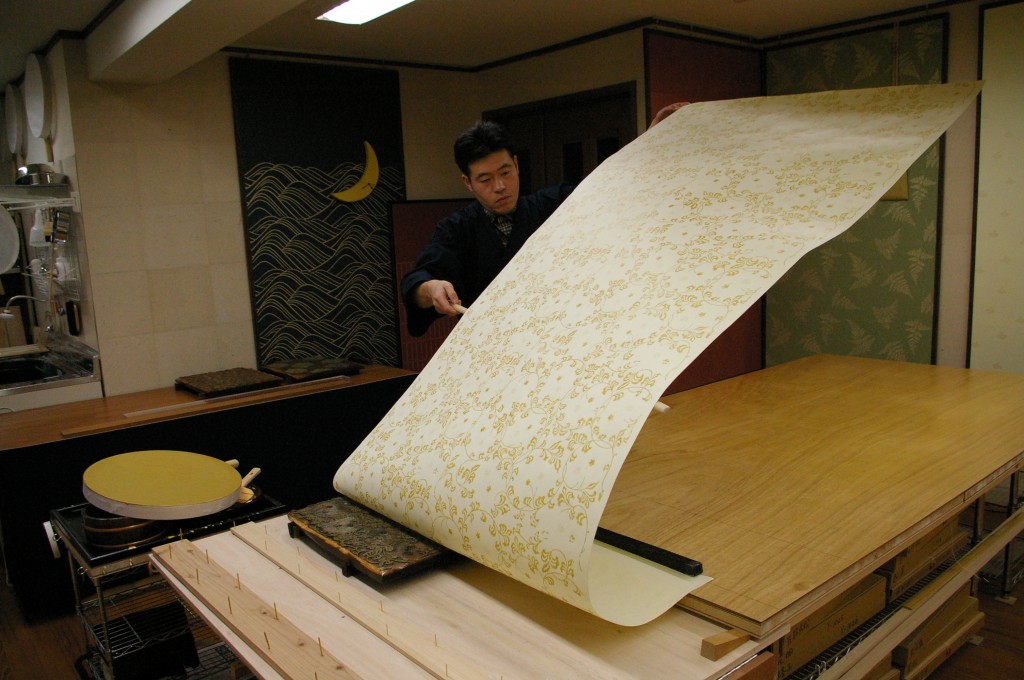

⑦「手で優しく」版木寸法に合わせ見当を打った和紙を、手で優しく撫で伏せ柄を移します。

唐紙は基本同じ柄を2度摺りします。

1回目で下地を付け、2回目はより優しく撫でる事で独特の風合有る文様が生まれます。

⑧「手際良く」

⑧「手際良く」唐紙文様は、天地左右に柄がつながるようにデザインされています。

1枚の襖を作るのに紙を送り、版木を左右に動かして24回もの摺り作業を繰り返します。

大変手間がかかりますので、手際の良さと持続力が求められます

⑨「ようやく完成」

⑨「ようやく完成」摺り上った唐紙は、竿に掛け乾かします。二つと同じ物がない仕上がりと、独特のやさしい風合が奥深い手仕事の面白みです。

版木

版木からかみの文様を彫った木版。朴や桜材で作られている。

木目が浮き出ることがなく長年の使用に耐え、彫刻しやすい特徴を持つ。

ふるい(篩)

ふるい(篩)木の上に具材を塗るための道具。

刷毛で直接版木に塗るよりも均一に効率よく具材をのせることができる。

刷毛

刷毛具材をふるいに塗るために用いる。

毛の素材はタヌキ毛、山羊毛、羊毛など様々なものがある。

鳥の子紙

鳥の子紙福井県・越前で漉かれている。

三椏・雁皮を主原料とし、その割合や漉き方によって等級が分かれる。

最大で7尺×9尺の大判紙も制作されている。

「鳥の子」とはそもそも色の名前で、紙の色が卵の殻の色に似ていることからその名前がついた。

布海苔(ふのり)

布海苔(ふのり)海草の一種。岩石に付着して繁殖する。

数時間かけて湯煎して、ドロドロの液状になった所に、キラや胡粉を入れてからかみの絵の具を作る。

キラ(雲母)

キラ(雲母)雲母。六角の結晶を持つ鉱物。真珠光沢がある。

胡粉(ごふん)

胡粉(ごふん)焼いた貝殻をすり潰して作る炭酸カルシウムの粉末。

日本画の白色として古くから使われる。

版木制作

版木制作山﨑商店では、新柄、復刻柄の版木制作を行っています。

唐紙の版木は、手摺りで作業を行う為、一般的な木版画に比べて深く彫刻する必要があります。

木材

木材版木の素材には「朴の木」が最もよく使われています。

朴の木は大きく育つ木で樹高30m、直径1m以上になるものもあり、全国の山林で見ることができます。

朴の木・桜の木

朴の木・桜の木「朴の木」は素直な材質で、乾燥後の狂いが少なく木目もやさしく柔らかいため、唐紙のように深く彫刻するには最適です。

また、においが少なく水に強い事から「押し寿司の型」や「まな板」「包丁の柄」等の調理道具に使われたり、ヤニが少ないため「日本刀の鞘」にもよく使われています。

岐阜の郷土料理「朴葉味噌」でも有名な木です。

他には、桜材も用います。桜は材質が堅く耐久性が高いので、繊細な柄でも長期間使用することが出来るのですが、深く彫刻するのに時間がかかり、彫師は根気よく何度も刃物を研ぎ直し挑まねばなりません。

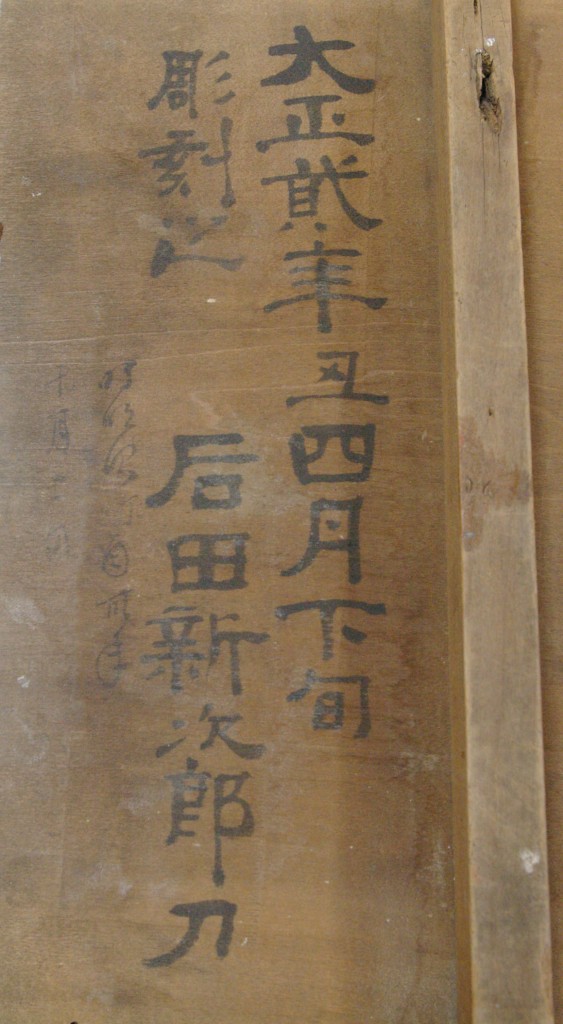

版木の裏

版木の裏古い版木の裏には制作された年月、依頼者(持ち主)と彫師の名が記されています。 時間をかけて細部まで彫刻された版木には、妥協しない彫師の熱意を感じます。 その版木を用いた唐紙にも、その思いが自然と写し現れます。

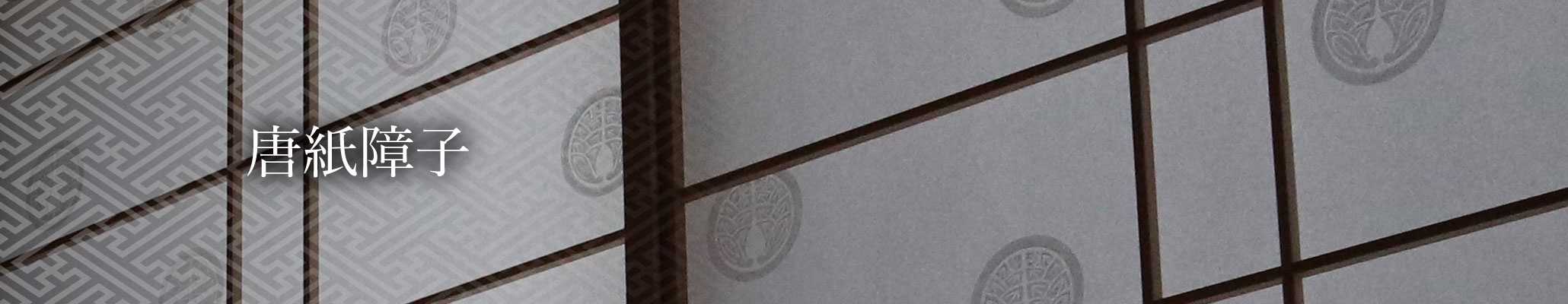

今までの障子紙は「破れるもの」というイメージが有りましたが、

Pet素材を和紙でサンドした「破れない障子紙」が開発されたことにより、

この紙にからかみの紋様を押した「唐紙障子」が注目されています。

現在、唐紙サロンにふすま紙をお求めに来られたお客様の

約3割の方に「唐紙障子」をご注文頂いております。

障子にお使いになられる他に、 透過性があるということや、ある程度の硬さがあること、

市販のでんぷん糊ので接着が可能だということから、

照明や家具、小物などを自作されるなど、用途は多彩です。